苏海强/文

一、“平衡大师”

黄牧甫,原名士陵,字牧甫,篆刻“黟山派”开创者。于篆刻一艺,黄氏大胆开拓取法范围,彝鼎、权量、诏版、泉币、镜铭、古陶、砖瓦、石刻等,无不为用,印作饶有鼎彝、镜铭文字趣味,看似平常,实则变化无穷。

窃以为,流派印史上之“平衡大师”非黄士陵莫属。牧甫刻印,无论是大篆印还是小篆印,其最妙处在于,穷变化于庸常,以不平衡求平衡,给人以“看山还是山”的境界。

先说小篆印,其印线条多直来直去,结体平正方整。看似笨拙无巧,实则玄机暗藏,玄机全在印中各字各竖、横笔画处理上。各竖初看均笔直,然各存角度微差,似立还斜,似斜还立。其状像极人踩高跷,跷棍虽斜,人跷却立。各横亦不全然水平,亦各有角度微差,似平还倾,欲倾却平。其状极像杂技演员行走钢丝时手中之平衡木,木虽时倾,人却不倒。每字各竖、各横间距又打破匀称惯例,潜作挪移,更增不稳定感。经如此巧妙处理,全印表面波澜不惊,内里却暗流涌动。

再说大篆印,黄氏大篆印的“平衡术”则不在其笔画“以不平衡求平衡”,而全赖其精深的文字学功夫,靠结构挪移,大胆留白,奇特变形,巧妙造险,合理简省,精心印化,最终达至整体平衡。险中求稳,险峻中求平衡,虽与小篆印的“平衡术”略有不同,但莫不含辩证机趣。如“彦武”印“V”形构图、“执盦”印的“千钧一发”、“公孙”印的“金鸡独立”,无不如此。

黄氏之后,学之者夥,而得其“平衡绝技”者实寡,唯易大庵、乔曾劬、傅抱石三人而已。余或得其光洁之相,而失其变化之趣,终至刻板;或主其变化之旨,而失其古朴之质,终至粗率;或学其字法出新,而限于学养之陋,时出篆法错误,终至遗笑。

二、“建筑大师”

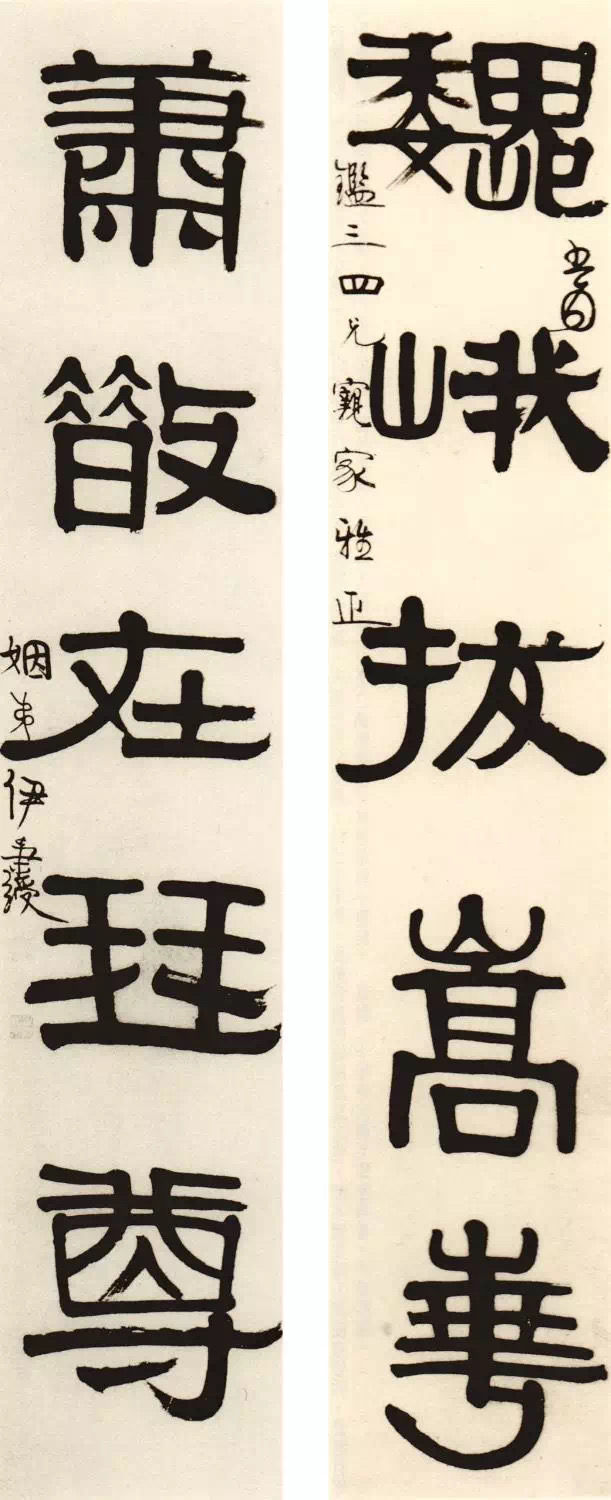

不知黄牧甫是否与伊秉绶有渊源,但读黄牧甫小篆印,往往会让人即刻想到伊秉绶隶书。虽然一是篆刻,一为书法,但两者就像是同一个人所创作的两种艺术形态,贯彻的是同一种艺术理念。

这种观点基于两者三方面的共通之处:

一是线条之简。黄牧甫时代,文人篆刻靠残损追求金石气已成时尚,其中尤以吴昌硕为最。而黄氏凑刀不事刮、削、敲、磨,纯以光洁简净线条出之,尽得简古之趣。伊秉绶隶书则简“蚕头燕尾”,成单一线段,少有提按顿挫,古厚其线质,尽得简静之美。

二是布局之奇。两者空间布局,均含中国传统建筑布局之法。品赏黄氏此类篆刻、伊氏隶书,均会给人有仿若置身建筑园林之感,而其间建筑,或厅堂殿宇,或亭台楼阁,尽显庙堂气象。作为篆刻界和书法界顶尖“建筑大师”,黄氏和伊氏“建筑”所资,尽皆“巨木”、“榫卯”(即长短不一、直来直去的笔画)而已。不同处在于,黄氏“建筑”险中求正,处处设险但整体归于平正(见前述“平衡大师”);伊氏“建筑”正中寓奇,在整体平正中通过长短、宽扁、高低变化,时时给人以惊喜和奇趣。

三是形象之壮。两者都横平竖直,四角弥满,均如颜真卿楷书,外紧内松,形容瑰伟,气象正大。由于线条简净,又直来直去,如譬之于音乐,则两者所奏之音无疑均属黄钟大吕,给人的感觉是庄严博大,肃穆雍容,无不令人肃然起敬。

三、“复古大师”

纵观一部流派印史,从赵孟頫自篆他刻标志文人介入篆刻,到文彭以石自篆自刻而流派印滥觞,从徽派、浙派、邓派……各擅其长,到黟山派、吴派……各领风骚,与其说是这一部篆刻创新的历史,还不如说这是一部复古的历史。

最先扛起复古大旗的是赵孟頫和吾丘衍。两人鉴于“六朝以降,古法荡然”,提出“印宗秦汉”,力倡复古。从此,“印宗秦汉”几乎成为篆刻艺术的一条定则。

不过,这条定则提出之初,其含义并不明确。其后的篆刻艺术发展之路,其实大致就是对这条定则指出的复古之路不断修正、并通过修正而不断创新、不断拓展的过程。下面,芥堂拟从几个主要篆刻流派谈谈他们对“印宗秦汉”这一复古之路的修正和拓展。

窃以为,文彭、何震、苏宣等人开启的徽派“宗”的是秦汉印精巧古雅之“形”;由丁敬开创的浙派“宗”的是秦汉印锈蚀剥落之“味”;由邓石如邓派开创的邓派“宗”的是秦汉印婉健书写之“趣”;吴昌硕开创的吴派“宗”的是秦汉印残损苍茫之“神”;而黄牧甫则透过秦汉印残损锈蚀的外表,直逼秦汉印本源,形神兼取。

趣、味也好,形、神也罢,徽派、浙派、邓派、吴派篆刻家们复的是他们自己眼里之“古”。显然,他们这是在以当世审美改造秦汉印。而黄牧甫认为“汉印剥蚀,年深使然”,对此不作东施效颦之举,而是直接穿越到秦汉印铸、凿之初,刻出其雅洁简净的本来面目。因此,他复的是秦汉印本来之“古”。显然,他这是在以古人思想改造时世篆刻。站在这个视角看,愚以为,黄牧甫是流派印史上顶级的复古大师。

审读:谭录岗