夏和顺

1935年春节,知堂先生再逛厂甸,“在小摊子上买到两三本破书”,兴之所至,1月15日在北平西北城苦茶庵撰写《厂甸之二》,仍发表在《人间世》上。可惜这篇文章没有再写厂甸民俗,甚至连书肆、书摊名字都没有提及。

△林语堂主编《人间世》杂志

“两三本破书”,一本是《诗庐诗文钞》,胡朝梁撰,民国十二年铅印本,含诗钞、文钞两种。胡朝梁(1879—1921)是知堂同学前辈。辛丑年知堂进江南水师学堂,管轮堂里有两个名人,一个是翁曾固,另一个就是胡朝梁。他在翁君处第一次见到《新民丛报》,在胡君处见到他做的古诗。1917年知堂进北京,胡朝梁任职教育部,正做江西派的诗、桐城派的文,1921年逝世,次年遗稿出版,即《诗庐诗文钞》。此集有陈师曾序,诸名流题字,其中严复“最有意思”,署名下有一长方形朱文章,曰“天演宗哲学家”,为知堂“从前所未知者”。

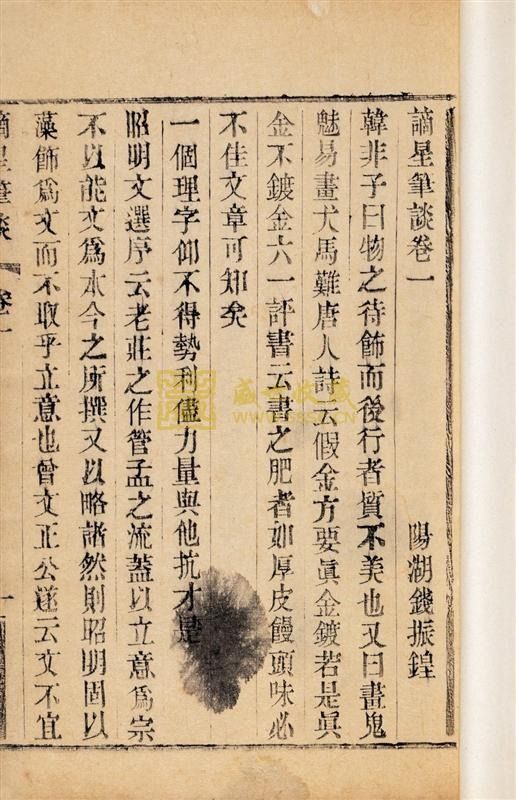

另一本破书,“不知应该叫什么名字”。书摊标题曰“《名山丛书》零种”,包括《谪星说诗》一卷、《谪星笔谈》三卷、《谪星词》一卷,均题“阳湖钱振鍠著”,不称丛书。钱名山(1875—1944)名振鍠,少号谪星,江苏阳湖人,光绪二十九年进士。知堂“买这本书的理由完全是为木活字所印,也还好玩”,可见其读书、藏书旨趣。

△《谪星笔谈》书影‘

知堂前年春节曾在厂甸购得钱名山之父钱鹤岑《望杏楼志痛编补》,因此写《鬼的生长》一文,“今年又得此册,偶然会合,亦大可喜,是则于木活字之外又觉得别有意思者也”。

《谪星说诗》仅六十余则,却颇有新意,不大人云亦云,大抵敢于说话。严羽(沧浪)称孟郊(东野)诗读之使人不欢。钱名山说:“不欢何病,沧浪不云读《离骚》须涕洟满襟乎?曷为于《骚》则尊之,于孟则抑之也。东坡称东野为寒,亦不足为诗病。坡夜读孟郊诗直是草草,如云细字如牛毛,只是憎其字细,何与其诗?”钱氏评贾岛“推敲”,知堂认为“恐不免有窒碍”,“因为诗人有时单凭意境,未必真有这么一回事,所以要讲真假很不容易,我怕贾上人在驴背上的也就是这一种境界罢”。

《谪星笔谈》与《说诗》差不多,“最妙的也多是批评人的文章”。比如卷二比较韩愈与陶潜:“退之与时贵书,求进身,打抽丰,摆身分,卖才学,哄吓撞骗,无所不有,究竟是苏张游说习气变而出此者也。陶渊明穷至乞食,未尝有一句怨愤不平之语,未尝怪人不肯施济而使我至于此也。以其身分较之退之,真有霄壤之别。”知堂大为赞赏,称其“能言人所难言”,他认为韩愈“器识文章都无可取”,恰恰“是古今读书人的模型”,“中国的事情有许多却就坏在这班读书人手里”。“他们只会做文章,谈道统,虚骄顽固,而又鄙陋势利,虽然不能成大奸雄,闹大乱子,而营营扰扰最是害事。”

5月24日,知堂附记,又搜得《名山续集》九卷,《语类》二卷,《名山小言》十卷,《名山丛书》七卷,均木活字印,“但精语反不多见,不知何也”。

审读:孙世建