【编者按】

一直以来,赵之谦篆刻都是研究、出版领域的“香饽饽”。有关赵之谦的篆刻,不仅不断有研究文章出炉,而且还有新印谱出版。近年来,赵之谦篆刻更俨然成了收藏、拍卖界的“网红”,因不断有作品被拍出高价而圈粉无数。但在笔者冷眼看来,其中不乏以讹传讹、浑水摸鱼者。例如,笔者下面这篇文章所说的便是。

上海书画出版社最近出版的《海派代表篆刻家系列作品集·赵之谦》一书中,孙慰祖、张钰霖两位先生在其合写的《赵之谦的生平与艺事》一文中称,现在我们看到的赵之谦最早的纪年印作,是刻于咸丰二年(1852)即24岁时的“躬耻”朱文印。

其实,这并不是孙、张两人的独家发现。

笔者广搜相关文献后发现,“躬耻”印为赵之谦现存最早纪年印作的说法,最早或见于2016年08期《中国书画》刊登的田谧、王浩、杨帆三人联合署名文章:《赵之谦早期交游与其篆刻风格流变之关系》。该文称:“目前,我们所能见到的赵之谦最早的、有明确纪年的印作,是刻于1852年的‘理得心安’白文印……1852年,赵之谦‘躬耻’朱文印……该印款云:‘涤甫夫子大人正。壬子(1852)四月,授业赵之谦记。’”

此后,此说便在业内流行,兰亭书会副秘书长谢权熠先生在其《赵之谦的性格——从对吴让之态度的考察》一文中也持此说。百度百科也这样写道:“现在能见到(赵之谦)最早的有年款的作品是24岁的两方:《躬耻》、《理得心安》。”

关于“躬耻”“理得心安”两印,还有著录可查。

著录一:在由著名印学家黄惇总主编、吴瓯主编、重庆出版社1999年出版的《中国历代印风系列·赵之谦印风(附胡钁)》一书收录的384方印迹中,“躬耻”“理得心安”两印及其边款墨拓即赫然在列。笔者留意到,吴瓯在此书《汉后隋前有此人——论赵之谦的篆刻艺术》一文中,并未提及“躬耻”“理得心安”两印,但该书在书末附录的《赵之谦印学(附胡钁)年表》中有这样一节:“1852 壬子 咸丰二年,赵之谦24岁……四月,为其师宗涤甫作‘躬耻’朱文印。”刻于同一年的“理得心安”印虽收入书前图录,但未载入书末年表。

著录二:在由朱力主编、上海辞书出版社2004年出版的《近现代名家篆刻》一书中,孙慰祖先生在其《明清文人篆刻概述中》写道:“赵之谦曾自述‘十七岁始为金石之学’,同时大约也开始了学印的历程,从他二十四岁时所作‘躬耻’‘理得心安’来看,研习篆刻显然已非一日之寒。”孙先生在此文中并未认为两印为赵之谦存世最早有明确纪年的印作。

权威印学家行文确认、公开出版的图书有著录、百度百科收录在案,至此,“刻于1852年4月的‘躬耻’朱文印、刻于1852年秋的‘理得心安’白文印,是目前我们所能见到的赵之谦最早的、有明确纪年的印作”,这似乎已成板上钉钉的“铁案”。

然而,笔者研究认为,上述关于赵之谦存世最早印作的表述,应属以讹传讹。因为,上述两印显然系后人假托赵之谦所刻。

我们先来看“躬耻”朱文印,此印问题太多。首先是篆法问题。 “躬”字初看似无此问题,但查遍文字资料,未见其“身”部有此篆法者。《说文解字》卷八“身部”云:“身,躳也。象人之身。”身的本义是指人的躯干,显著特征指向腹部。因此,从甲骨文以降,“身”字都只有一个代指躯干的“肚子”,但此印“躬”字“身”部却有了上下两个“肚子”。“耻”字篆法更离谱,《说文解字》卷十“心部”云:“耻,辱也。从心耳聲。”但此印把“耳”部刻成“糸”部,把“心”部刻成看起来像“隹”字但又不是“隹”字的一个部首。

其次是刀法问题。孙慰祖、张钰霖两先生在其《赵之谦的生平与艺事》一文中写道:“此期的作品表现为典型的浙派风格,无论篆法、刀法都已臻于成熟。”可问题是,“躬耻”印那婉转、光洁的线条,浙派的切刀法能刻出来吗?

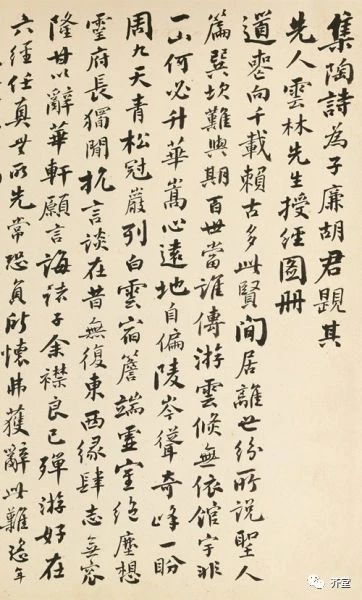

再次是边款问题。此印款云:“涤甫夫子大人正。壬子四月,受业赵之谦切。”涤甫夫子即宗稷辰(1792 -1867),是清代咸同年间理学复兴的骨干人物。咸丰二年(1852),60岁的宗稷辰去杭州讲学,24岁的赵之谦投其门下,请教学问。这时,作为学生的赵之谦对作为老师的宗稷辰自称受业(可不是前文田谧、王浩、杨帆三人所释的“授业”)并为其刻印是有可能的。但是印款至少有四个疑点:

一、上款“涤甫夫子大人正”,“正”字转行与下款同行。

二、“赵之谦”的“谦”字转行使人名分列两行。

三、篆刻称“刻”“刊”“镌”“作”多见,而称“切”者,整个流派印史上似未曾见过,即使如前文田谧、王浩、杨帆三人释为“记”者,流派印史上也少见。

四、关于款字,姑且不说它们气息的雅与俗,单看那颀长的字形,与赵之谦无论是书法还是篆刻款识一贯的宽博字形完全没有接近性与承续性。有心人可把赵之谦那些存世、有明确纪年的印作,按照时间先后排序,逐一比对一下边款风格,即可发现,那些款字虽有风格成熟与否的差别,但其宽博的字形是一脉相承的,唯有“躬耻”印款字为颀长字形,是那么特立独行地与赵之谦其他印作款字一点也不合群。而从2015年匡时春拍亮相的赵之谦存世最早、作于咸丰三年(1853)的那帧题跋书迹来看,25岁的赵之谦行书体势就是宽博型。

赵之谦在他的《补寰宇访碑录·记》中称自己“十七岁始为金石之学”,即指他跟绍兴著名藏书家沈复粲学习金石学这一史实。1853年,25岁的赵之谦在写给友人胡培系的信中说:“弟少事汉学,十年后潜心宋学者七年,今复为汉学。窃谓,汉宋二家其源则一,而流则殊。康成诸公何尝不明理道?周、程诸子何尝不多读书?流极既衰,乃有木雕泥塑之考据,子虚乌有之性命,此类为二家作奴,恐亦在屏逐例。吾辈不必效之,但当画在我而已。”

25岁已有17年学习汉学和宋学的经历、在学问上有着如此卓见、堪称饱学之士的赵之谦,到24岁时已治金石学七年的赵之谦,会出现“躬耻”二字如此拙劣的篆法错误?会在款识中犯如此低劣的编排错误?即使以常理推论,作为旧时读书人,不要说已有17年从学经历,就是才入私塾三五年,赵之谦也不可能编排出这样不伦不类的款识来。

到此,笔者不妨大胆揣测,有人利用赵之谦与宗稷辰的交往史实,假托赵之谦之名,刻制了“躬耻”印。殊不知,篆刻之难,须有深厚的传统文化功底:既须有书法、美术、文学根基,又得精通文字学、金石学。这位作假者虽然知道有两人交往史实,也知道宗稷辰有斋号为“躬耻斋”,但终因学历不逮、文字学不过关而露了马脚。

而从款识出发,笔者认为,字形与“躬耻”印酷肖的“理得心安”印,也如“躬耻”印一样,为人假托赵之谦所刻。至于“理得心安”印的印艺,虽然刀法与此印边款所称“壬子(1852)秋”时赵之谦所宗浙派的刀法相符,但无论是板刻的章法,还是孱弱的气息,都明显差于孙慰祖、张钰霖两先生在《赵之谦的生平和艺事》一文认为、比“躬耻”印还早但无明确纪年的 “金蝶投怀”“血性男子”两印。此二印虽早于“理得心安”印,但其章法之浑成、气格之雄壮,与“理得心安”相较,实有云泥之别。笔者由此窃想,《中国历代印风系列·赵之谦印风(附胡钁)》之所以收录了“理得心安”印,但《赵之谦印学(附胡钁)年表》却不收载,恐怕不是编者一时疏忽,而是编者审慎所致。

诚如吴瓯先生在那篇《汉后隋前有此人——论赵之谦的篆刻艺术》一文中所说:“因赵之谦作为一代宗师,其名声和印学传播深远,不免有好事之徒行移花接木、冒名顶替之事。”笔者要说的是,正是有人假托赵之谦之名来了个移花接木、鱼龙混珠,才有了孙慰祖等先生所说的赵之谦现存最早纪年印作“躬耻”朱文印和“理得心安”白文印。